西湖娱乐 xihuyule 分类>>

西湖娱乐城- 西湖娱乐城官网- APP2026科技大预判

西湖娱乐城,西湖娱乐城官方网站,西湖娱乐城APP,西湖娱乐城网址,西湖娱乐城注册人形机器人会爆发吗?AI agent会替代哪些工作?马斯克又会做出惊人举措?科技哪些产业会迎来新的爆发?电动汽车、太空探索又会如何?

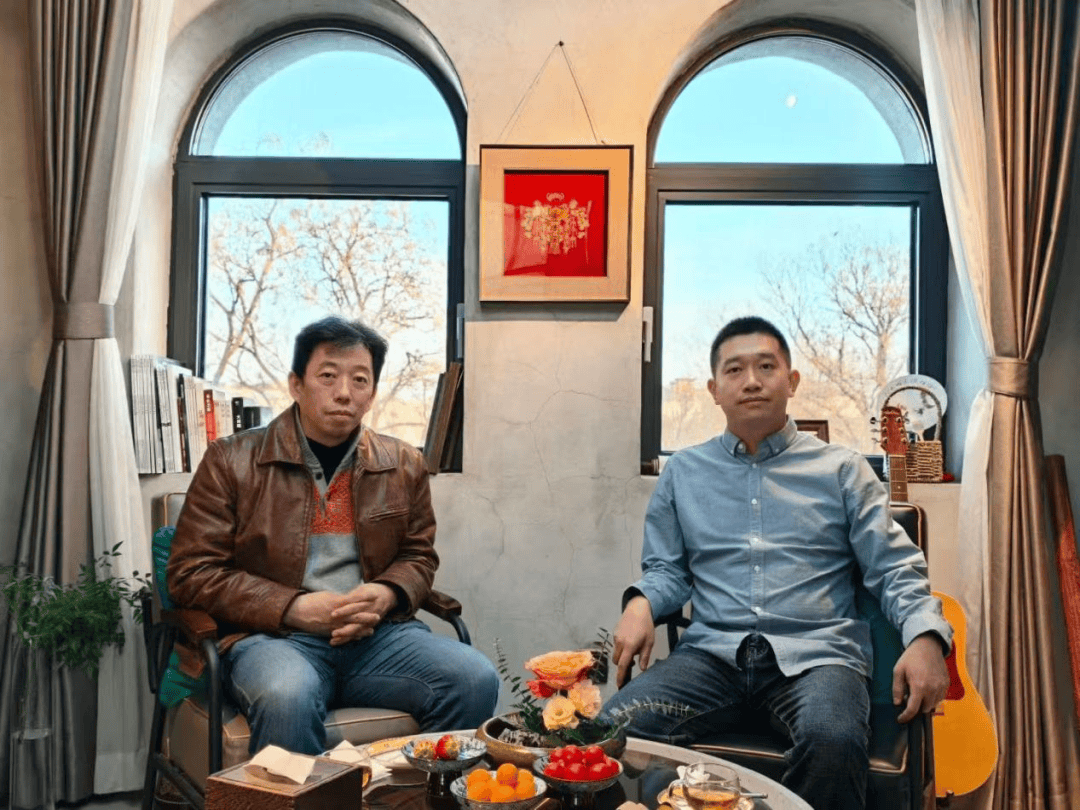

前段时间,我们与海银资本创始人、全球科技产业专家王煜全老师进行了一场对谈。

作为“科技界的预言家”,王煜全认为,2026年将迎来终端智能的全面爆发,中国在这一领域非常有优势。

而未来30年是我们最好的黄金时代,通用人工智能没来,超级人工智能很强,每个人都拥有一个庞大的专家团队。

对于人形机器人、飞行汽车等,王煜全目前认为还有待观察,他认为,距离“终结者的时代”还非常远。

对于未来,王煜全认为,工程能力强是中国经济崛起的原因,“工程领先”会带动“技术领先”,“技术领先”会带动“科学领先”。

这个世界不是科学家塑造的,也不是技术人员塑造的,这个世界是工程师塑造的。

孙允广:像马斯克、乔布斯这类人性格都很偏执,人们跟他们合作会有很大压力,但不跟他们合作,又很难成事。这种矛盾的特性,是不是一流企业家身上的共性呢?

王煜全:对于很多创新型的企业家来讲,偏执都是共性。原因很简单,要成为划时代的企业家,做的事情肯定是这个时代以前没有过的,要突破很多局限,尤其是认知局限,因循守旧大概率突破不了。

所以性格上就要有非常强势、执着的一面,坚信自己能突破。就像乔布斯的经典广告《Think Different》里说的,只有那些疯狂到以为自己能够改变世界的人,才能真正改变世界。

如果是继承性的企业家就未必如此偏执了。比如蒂姆·库克(现任苹果公司首席执行官)就不太偏执。但作为开创者,做崭新的事业,大多数人都会怀疑、看不懂,那这时候你如果不偏执,你怎么可能成事儿呢?

孙允广:就是要有一个非常确定的必胜信念。马斯克创业经历了几次失败,SpaceX发射火箭也是不断试错。但他从不畏惧失败,也不会被失败打垮。对于企业家来说,这种善于失败的特质是不是非常重要?

王煜全:对,其实中国有很多企业家也是这样,没有人能保证试一次就成功,那真的是运气的事。好的企业家就善于调动资源,使自己最起码能多容忍几次失败。

美国有个特别成功的生物药投资人,他的投资原则是:一个公司如果只有一个产品管线,我就不投,因为这一个产品一旦失败就没了;如果你有两个、三个,我宁肯估值给你翻倍,也觉得投起来更安全,因为你失败了还有一个后手。

今天我们看到马斯克成功多,其实他失败也多,只是他试过了。但前提是你有失败的底气,失败了能爬起来。

很多人失败后负债累累,就爬不起来了。所以如何在失败的时候还能爬起来,这特别重要。

孙允广:乔布斯说“当海盗比当海军更有意思”,为什么一流的企业家都带点叛逆色彩呢?我们被教育要遵守规则,强调循规蹈矩。您怎么理解?

王煜全:循规蹈矩做的都是别人做过的事,哪来创新?创新要做别人没做过的,甚至是故意的,你说往东我偏往西,试探了更多新东西才有可能发现机会。

中国未来也要越来越鼓励这种特立独行,鼓励叛逆。另一方面,也要包容创新者,因为随着规模越来越大、量产能力越强,越需要造出新的东西。整个社会都在呼唤创新。

王煜全:我认为都有。第一,先天要有那股执着劲、自信劲;第二,自信过头了,就是“现实扭曲”。但他不是第一天就“现实扭曲”,要是错的也坚持,就不会成功了。

大多数情况是这个是对的,但是只有他坚持了,而且最后成功了。下一次就更坚信自己,觉得别人得听他的,少数服从多数,而且多数的人还是错的。

这种事是会反复发生的。创业初期迷雾重重,未来方向不清晰,竞争对手又多,这时候要做大的判断,才有可能胜出。

创业者的选择不过就是“等死”还是“找死”,真正的成功者都是选择“找死”,最后,在九死一生中找到了那条活路。

孙允广:近几年,国内也在不断尝试做无人驾驶试点,但遇到了不少阻力,地方政府为了保护就业有所顾虑。您从投资人的角度,会看好无人驾驶吗?

任何新技术的到来都会面临替代传统技术的问题,这个过程中会有牺牲者。政府有义务做出妥善安排,使得冲击相对平缓,要不然冲击太大,社会就出问题了。

但这不等于不让技术迭代,这两件事是要同时解决的。技术替代一定要让它发生,这样技术才会进步,只不过要照顾一些那些正面被冲击的人。

不能因为怕司机丢了工作,就不让自动驾驶去发展,这是因噎废食,这个逻辑是不成立的。

接下来,很多特别先进的科技会对社会形成相对广泛的冲击,这种时候确实要准备好预案,这是政府和企业都需要思考的事情。

孙允广:孙正义说iPhone就好比明治维新的“火炮和枪”,是不是说自动驾驶的“iPhone时刻”也即将到来了?

一方面,阻力可能主要来自地方。如果中央不积极推行,地方从自己的利益出发,就会比较犹豫。但是,好处是地方对中央是充分支持的,中央只要一个号召,大家都会上。

地方都愿意上一点自动驾驶,代表自己先进、科技领先,但又不愿意扩,一方面扩会冲击出租车,另一方面可能会有交通事故。

王煜全:是的,哈哈。但这件事还是一样,如果中央想明白了,号召加快自动驾驶部署,还有一个好理由,就是我们在技术上跟美国较着劲,美国明着说我们是最大的战略对手,自动驾驶领域的最大对手就是特斯拉。

FSD(完全自动驾驶,特斯拉公司研发的自动驾驶系统)最大的优势不是算法,而是数据。

它那么多辆车在路上跑,随时收集数据,而且,低端车、高端车都能承担收集数据的任务,它自称不上传数据,其实不可能,有个“影子模式”:你自己驾驶的时候,自动驾驶在后台也在跑,只是不输出控制结果。

面对同样路况,它会计算该刹车还是加速,和人的动作对比,如果不一样,就把前后一段时间的视频上传,这是最优质的可标注数据,训练效果非常好,所以特斯拉自动驾驶特别像人类老司机,适应性极强。

要跟特斯拉对抗,单靠一个车厂不够,中国电动车有整个产业生态,加起来规模比特斯拉大得多。

只要政府号召加快部署,要求数据格式统一,大家共享数据,形成统一数据库,中国自动驾驶超越特斯拉就是时间问题,而且不会太久。

孙允广:现在,国内新能源汽车发展得挺好,有的企业家说,将来是飞行汽车的天下,也在投资开发。据我所知,您并不看好飞行汽车,这是为什么呢?

汽车最大的特点是通用型,它是一种被普遍使用的交通工具。我不认为飞行汽车一辆都卖不出去,全世界范围可能会卖出几辆、几万辆甚至几十万辆,但要卖到现在每年几千万辆、上亿辆的水平,不太现实。

比如北京,随时在路上跑的都有几十万辆车,要是把它们都替代成飞行汽车,会不断掉下来,跟“下饺子”一样。

车在地面是有支撑的,但是飞机靠空气动力学,两个飞机离得近就会出现乱流,总有一个可能掉下去,所以不可能太密集。

这就成了矛盾,人越密的地方越需要车,但越需要车的地方越不能用飞行汽车。飞行汽车不能解决城市交通问题,只能解决边缘问题。

我们投过飞行汽车,原因是希望和中国制造对接,进入美国市场。美国很多人住郊外,交通是星状布局,大家往城里汇聚。

但是,郊外横向的需求并不方便,没有这样的高速公路和铁路,所以飞行汽车有需求。

飞行汽车适合从人口稀疏地方飞到人口稀疏地方,补充交通需求,不能成为交通主体。

未来两年,人工智能会进入新的爆发期。过去这轮AIGC(人工智能生成内容)与普通老百姓的关系没那么紧密。

从2026年开始,下一轮人工智能潮流会非常明显,叫终端智能,手机上会有大量的人工智能出现。

今天的“手机人工智能”只是把电脑上的ChatGPT搬到手机上,没有“移动”相关的特性。未来两年“移动”的相关特性会凸显,核心是手机会收集人的行为,而不仅仅是内容。

国外开始喊“大行动模型”(Large Action Models),但我们认为叫“大行为模型”(Large Behavior Models)更准确,这两个概念还是有区别的。

而这个也是有前提的,就是信任,行为和想法完全被了解了,这种关系对人来说还是很紧张的,那怎么办呢?如何解决信任问题?这就需要AI agents。

训练AI agents为你服务,它是你的,站在你的立场,不泄露数据,只帮你收集想要的东西。

比如女孩购物,AI agent能分析购物特征,从淘宝、京东、抖音等所有平台淘货,汇成专属店铺,还能主动发现新东西。

这是无线互联网的延伸,美国领先互联网,所以AIGC美国领先;而无线互联网强调行为,这是中国领先的,这个苗头已经出现了。

最近AI眼镜很火,AI眼镜以前的思路是眼镜是显示屏,上面能显示东西;后来再到Meta(前身为Facebook,美国元宇宙技术科技公司)强调世界和环境的互动,但是Meta本身没有无线互联网经验,所以也想不明白怎么做。

那么谁给出了最好的案例呢?阿里的夸克眼镜。比如,它能把导航放在眼镜上,能读二维码、可以支持眨眼支付,形成行为闭环,这是Meta没有的经验。

孙允广:我们从小就被教育说,智商很重要,后来是“情商很重要”。但乔布斯、马斯克这些人情商好像不怎么高。他们靠的是什么?什么比情商还重要?

智商是靠你一个人比别人强,一个人顶两三个,但这就到头了;情商是能调动别人给你干活,能调动10个人就会厉害很多,但调动的人还是有限的,人太多就会脱离你的影响力。

机器智商,就是这个时代可以用机器代替人做事,尤其是人工智能时代,能把智慧、经验、专家知识都复制下来,用人工智能提供服务。

比如苹果,iPhone严格来说不是产品,而是服务平台,现在每年发行1亿部iPhone,等于这1亿部iPhone都在帮他赚钱。

你在iPhone上消费、下载付费软件,都在给他钱。善用机器帮你挣钱,这是这个时代最好的做法。

孙允广:所以这其实就是“产品即服务”。特斯拉之所以估值高,也是因为这个逻辑吧?

王煜全:对,而且账很好算。中国有两三千万出租司机、货车司机,年薪按5万—8万元算,总规模超10万亿元。

如果自动驾驶开始替代司机,哪怕降价到5万亿,这部分利润也还是很高的。司机是每年赚钱,车是一次性消费,所以替代司机的价值比替代车大得多,需求还会随降价增长。

王煜全:太多了,不光是取代,还有大量新增,相辅相成。其中的思考原则是“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,富人有什么,甚至皇帝有什么,把这些搬到寻常百姓家。

比如,人人都想要个秘书,人工智能可以给每个人配秘书;皇帝有一堆大臣当顾问,现在大模型就是智能顾问,每个人都有了,我在国内问通义千问,在国外问ChatGPT。

每个人都应该找到自己比大模型强的专业领域,当然我也有。而除此之外的问题,哪怕对方自称专家,我都要问问大模型确认,有时候专家不如大模型专业。

这就是智能顾问市场,现在随身顾问国内免费,美国20美金一个月,超级强大又专业。

未来的人会形成“AI粘性”,也就是“AI依赖”。理论上我们认为“依赖”是不好的,“成瘾”也是不好的。

但是,“AI成瘾”是好的,越依赖意味着你跟AI越是合体的,成为“精神上的赛博格”,在思维上嵌入AI,人和AI分工合作,最终的结论一定是最优的。

“AI依赖”的人讨论“如何和AI协作使效能提升10倍”,反对“AI依赖”的人讨论“AI越来越替代我”,而后者会慢慢变成现代阿米什人(阿米什人,主要分布在美国和加拿大,拒绝现代化,内部通婚)。

王煜全:现在我们衡量一个人,用的是人力(Human Power),这个意思是一个人干活就是1人力,如果加入人工智能,那可能就变成10个人力了,这件事正在发生。

在美国,七大IT巨头公司,一方面收入利润大涨;另一方面却在裁人。为什么呢?

未来,1人力的人一定找不着工作,企业不接受,你至少要顶3个、4个,将来甚至顶10个,顶100个人力。

所以,未来一定要努力成为人机混合体,先习惯形成“AI依赖”,甚至“AI成瘾”,天天没有AI不能做事,这不是退步是进步,和AI协同做事效率更高、结果更准更好。

协同是有方法的,比如,AI有一个人人都在批评的问题,AI幻觉。那就用“生成对抗网络”的逻辑,训练AI识别幻觉。

我自己经历过很多幻觉,只要看到有可能有幻觉的地方,就问AI“你刚才说的是真的吗?”,它立刻露馅,因为它没有自我,不会维护自己。

比如问某句名言是不是某位管理大师说的,它会说是,再追问有没有第三方证据,它就会道歉说只是传言。

它怕追问,所以只要会这套逻辑,在业务流程里设质疑环节,就基本安全,效能还能提升10倍、20倍,成为胜出者。

王煜全:我天天琢磨怎么用人工智能,你天天批评人工智能,时间长了以后你永远是1人力,我是100人力,我们喜欢用人工智能的人会互相交流,加速进化到200人力,而他还在1人力。

时间长了,你会发现跟他没有共同语言,他越来越抱怨,你越来越高兴。到最后,你们俩孩子不能通婚,不能嫁给他们家的,太保守了,会把你害了的。

这不就叫“生殖隔离”吗?虽然从肉体上没有真的隔离,但是精神上就产生隔离了。

孙允广:刘慈欣的科幻小说《赡养上帝》《赡养人类》,里面讲人类被机器服务得太好,反而失去了生存能力,您怎么看?

王煜全:大多数悲观的人对人性缺乏理解,人最大的乐趣不是躺平,只有当牛马当惯了,最大乐趣才是躺平;真正健全的人的最大乐趣是探索未知、成就新东西,这种乐趣是大脑分泌内啡肽的乐趣,不可比拟。

马斯洛需求层次理论是动物性的,所有动物都有生存、安全需求,但人最大的区别是终生保持探索欲,所有动物到成年探索欲就消失了。

小熊猫活泼淘气,成年熊猫就躺着啃竹子;只有人终生保持旺盛探索欲,有些人的探索欲到年老的时候都还很强,这才是人性。

工业革命后,不用通过抢劫别人就能发财,规模生产一个东西卖到全世界就能成首富,现在技术革命让现成的东西能规模生产,下一个首富的核心不是量产,是探索新东西。

如今,探索失败的代价是大大降低的,原始社会失败了人是会死的,现在可以申请破产保护。

所以,探索价值极大增加,未来社会人会越来越少年化,鼓励成年人不丢失童真,因为这是有用的、有价值的。

孙允广:现在大家都关注人形机器人,甚至担心“终结者时代”到来,您怎么看?

王煜全:完全不用慌,“终结者时代”还非常远。现在,人形机器人的身体动作越来越灵活,能跳舞打太极,但对环境的感知、理解和互动能力极弱。

举个例子,中国人做菜说“放盐少许”,这对人来说很简单,不同的场景有不同的少许,但是机器人是无法理解的;还有碰杯时,我们会把杯子往下放一放表示尊重,稍微放低一些就可以了,但这对于机器人来说可是太难了。

这些模糊的生活常识、社交常识,机器人根本理解不了。这是人类的天赋,我们一万年前就“装备”了这个系统,来支持我们成为社会化的人。

而且,AGI(通用人工智能)短期内也来不了,最高就是15岁中学生水平,未来更多是“领域智能”,能当某领域的专家,但综合能力一定是不如人的。

我认为,未来30年是我们最好的黄金时代,通用人工智能没来,超级人工智能很强,相当于有一堆专家供你差遣。

韩信点兵多多益善,但只会打仗,不会治国理政;但刘邦不一样,他有很多“专家”,张良、萧何、陈平等,他知道什么事用什么人,这是一项综合技能。

以前,你想当元帅,得先当好小兵,那要枪法好;现在不一样了,枪法好和当元帅根本不相关了——不是自己做所有事,而是调动AI智能体做事。

但可惜,我们现在的教科书还在教大家当“韩信”,练单打独斗的技能,这些迟早会被AI替代。

王煜全:以前,跨国公司进入中国时会陷入管理的两难处境:懂中国当地规则的人,可能对人家总部不忠诚,毕竟不是自己培养的;而来自总部的忠诚的人又不懂本地规则。

比如诺基亚、爱立信,总部是北欧小国,人口不多。当时,他们比较精英的人才会被派去德国、英国、法国等地方,等轮到中国的时候,可能就是一个刚毕业的大学生。

但是中国当地的管理者也是很资深、很厉害的。但是你还是要向总部的年轻大学生汇报工作。这就是信任和能力的冲突。

后来是怎么打穿的呢?留学生成长起来了。留学生直接就是总部提拔上去的,从总部派回中国内地,那是有总部的信任的,那些“玻璃屋顶”就被打穿了。

所以,以前美国喊“全球化”,后来改成“全球本土化”了。因为“全球化”只是一个口号,真到执行的时候,有很多本地化的阻碍。

但是,现在中国人怎么解决这个问题呢?Shein(希音,中国广州的全球化时尚电商平台,业务覆盖全球150余国)开拓市场根本不用纠结本土化了,全看数据——

哪个国家用什么平台,货投放多少、宣传多少、回报多少,算回报率横向可比,不用听故事,回报率不行就调整,所有国家都能用这办法管起来。

这种新的全球化模式叫“digital local”,用数字手段实现本土化,能全球化推广。

哪个国家不用电商啊?所以中国人的全球化会比美国人彻底,只要有线上卖货的渠道,我们就能进去。

孙允广:我们常常谈论0-1的创新和1-100的创新,为什么您认为1-100的创新这么重要?

王煜全:中国一直太强调科学领先性了,但我认为,“工程领先”会带动“技术领先”,“技术领先”会带动“科学领先”,是反过来的。

要不然我们怎么解释中国的经济崛起?关于现代科学的诺贝尔奖,我们是没有的。

但是经济能崛起,核心是工程能力强,现在技术也慢慢变好了,可能我们现在科学还不行,但是30年之后,科学肯定好。

美国也是这样的,先靠工程能力领先,造就了流水线,满足大规模生产需求发明的,后来才慢慢养得起科学家。

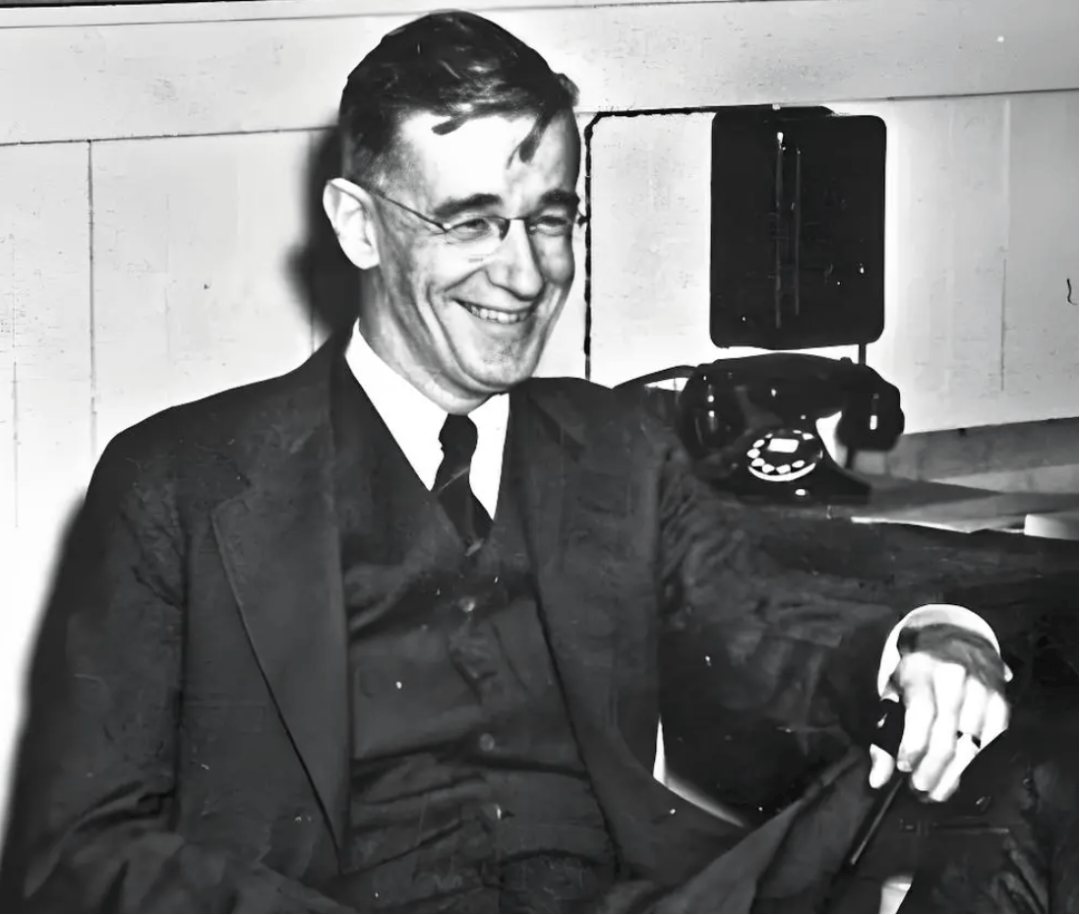

二战时期,大名鼎鼎的“曼哈顿计划”的提出者和执行人万尼瓦尔·布什,他的团队总结出的关键经验就是:战争的胜负,本质是把科学工程化——

而当时美国战时生产的核心工程能力,恰恰来自汽车行业。他们专门找了通用汽车的人来负责统筹,这和福特的保守形成了鲜明对比。

福特把流水线当成核心,以至于T型车卖不动时,必须先停掉T型车生产线,才能上产线做A型车,永远不会并行两条产线。

但通用是多家公司合并而来的,每家都有自己的流水线,所以通用特别擅长复制流水线技术。

他们把汽车厂复制流水线的经验,直接迁移到了坦克、飞机、大炮的量产上——这些都相对简单,最难的是船。

因为船比较大,美国后来摸索出了模块化造船,一个一个模块地造,再组装拼接,美国军舰就造成了。反观当时德国的军舰,几个月才能造一艘,最后被美国的量产优势彻底压制。

万尼瓦尔·布什看到这一切后,意识到光有工程能力还不够,核心是要掌控源头的科学研发。

于是他专门写了份报告,叫《无尽前沿法案》,不过这推动了10年之后才真正见效,美国成立了国家科学院,通过国家机制给学术界大量拨款。

但这时的拨款也是有问题的,人的认识是有历史局限性的,当时美国因为工程能力强,反而忽视了它的重要性,再加上轰炸日本的影响,过度夸大了科学的作用。

要知道高校其实也能搞工程,但最终结论是只支持纯科研。这就导致1980年之前,大量科研成果因为没有工程支持,都淤在高校里出不来。

这个法案允许高校自由转让科研成果,这就给了很多创业公司机会——这些公司自己没技术,但能把高校的科研成果落地实现,负责后续的技术转化和工程量产。

回头看,美国的强大有两个关键:一是工程能力确实强,二是本身市场较大,而且二战没受到较大的创伤,还趁机吸纳了很多顶尖科学家,进一步巩固了优势,而其他国家大多要在废墟上重建。

不过美国的发展也不是全对的:他们奠定的研究型高校模式,是今天繁荣的基础,但1955年到1980年期间,忽视了高校与产业的结合,这是明显失误。

好在1980年通过《拜杜法案》快速矫正,让企业接手科研成果的落地转化,反而比高校自己做效果更好,也促成了之后的创新井喷。

王煜全:美国的创新本质上是个人英雄主义导向,总爱把功劳归到某个人头上,说谁的贡献最大。

以前觉得最大贡献是科学家,现在明白是企业家,却始终没认清,真正的核心贡献在量产环节,在工程师身上。

英文里有明确区分:Scientist(科学家)、Technician(技术人员)、Engineer(工程师),但美国因为量产能力不强,经常把后两者搞混。

很多人以为Technician就是Engineer,其实差别很大:Technician是动手能力,解决技术问题的,而Engineer是放大技术价值的,核心是实现规模化生产。

中国才是真正的Engineer强国,我们最擅长的就是把原型机变成100万个、1000万个还不走样的“量产能力”。

但这种量产优势在国际上常被误解,美国总贬低中国没有创新,其实规模量产也是一种创新。

积木式创新需要各个环节的组合,缺了一块都不行的。但中国人在世界上并不太会讲故事,没有把我们的优势讲出来。

甚至,英文里都没有“量产化”对应的精准词汇,Mass Production是量产,Industrialization是工业化,但是“量产化”是特定的,从“原型”到“可量产的原型”是要解决很多工程问题的,连解释我们的优势都找不到合适的词,可见这种认知鸿沟有多深。

王煜全:我们以前的地方政府是怎么发展起来的?学深圳,改革开放,设立特区,设工业园区、开发园区,好的工业区就是鼓励做企业,这个企业好,我就扶植它做大。

所以,这就是最大的问题,中国很擅长做“苗圃”,总能有树长起来,相对不是很擅长构建生态环境,相对缺少构建热带雨林的能力。

具体到地方政府来看,现在我们都重视科技,重视人工智能。那大家都跟风搞人工智能,没钱就靠补贴挖别的地方的公司,最后把产业集群挖得七零八落。

我原来总去苏州,苏州的生物医药做得很好,不是靠挖公司,而是引进了冷泉港亚洲会议(冷泉港实验室在亚洲设立的国际学术交流平台,2010年正式落户苏州工业园区)。

这里的一位博士回苏州探亲,苏州的领导来接待,吃饭时聊天,这个博士就说,我们实验室总开学术会议,信息沟通非常充分,所以我永远保持前沿,才有竞争力。

当时,苏州每年赞助100万美金,冷泉港亚洲会议就在2010年正式落户苏州工业园区,每周都有国际学术会议。

人才觉得留在苏州能紧跟前沿,自然聚集过来,慢慢形成了完整的生态,有国际会议,有共享实验室,有先进的生物医药设备,等等。

所以,产业生态的核心不是企业本身,而是配套的学术交流、共享设施这些“土壤”。

每个产业有自己的生态需求,支持人工智能就要有算力集群(比如上海的免费“算力券”),支持生物医药就要有共享离心机……地方形成特色后,就不会乱挖人了,而是会专注培植自己的产业生态。

2026-01-06 09:19:40

2026-01-06 09:19:40 浏览次数: 次

浏览次数: 次 返回列表

返回列表 友情链接:

友情链接: